-

Der Entdeckerschacht (Schacht I) zur Vetterhöhle wird bald Geschichte sein.

Die ersten Holz-Einbauten im oberen Teil des Schachtes erfolgten in November 2002. Seither wurde der Eingang regelmäßig für die Befahrungen benutzt.

Vor allem der oberste Teil der Holzeinbauten wurde durch die stetigen Wechsel von nass und trocken sehr strapaziert.

Die Holzqualität wurde zwar regelmäßig ohne Befund überprüft, aber trotzdem waren Probleme abzusehen und schon 2011 begannen die Planungen für eine Sanierung des Eingangsschachtes. Die Arbeiten erwiesen sich als sehr aufwändig in der Umsetzung, daher begann der Neubau an neuem Ort im Mai 2013 mit dem Einsatz eines Bohrgerätes.

Der Schacht III als neuer Zugang ist seit 2017 fertiggestellt und wird seither auch schon regelmäßig als Zugang benutzt.

Nun stand der Rückbau des alten Entdeckerschachtes an. Dazu trafen sich Petra und Markus Boldt, Knut Brenndörfer, Klaus Sontheimer und Felix Stark bei trockenem Wetter, um diese teils aufwändige Arbeit zu erledigen.

Am 7. Juli 2018 wurde der Zugang im unteren Teil des Schachtes massiv und dauerhaft verschlossen. Daraufhin wurden sämtliche elektrische Einbauten und vor allem alle Leitern aus dem 38m tiefen Schacht entfernt. Übrigens sind die Alu-Leitern noch in einem einwandfreien Zustand und können bei einer nächsten Schachtgrabung bei einem anderen Projekt wieder eingesetzt werden.

Nun steht noch die Renaturierung an. Dafür wird das neben dem Schacht abgelagerte, alte Grabungsmaterial mittels Bagger wieder in den Schacht gefüllt. Dazu erhalten wir Hilfe vom Bauhof der Stadt Blaubeuren, die dankenswerterweise einen Radlader und Bagger zur Verfügung stellen werden.

Die Leitern und alles Installationen sind entfernt und liegen zum Transport bereit

Die elektrischen Einbauten sind schon mal verladen

Der Schacht ohne die Leitern. Ein fast einmaliges Bild…

Felix und Markus ziehen eine der Leitern, die im oberen Schachtbereich verbaut war, heraus

Zwischendurch muss auch mal eine Pause sein :)

Die Laschen, die zur Befestigung gedient haben, werden von Klaus mit der Flex bearbeitet

Links:

Geschichte der Vetterhöhlen-Grabung

https://hoehlenverein-blaubeuren.de/index.php/vetterhoehle-telemetrie/vetterhoehle-bis-2004

Geschichte des Neubaus Schacht III, Teil 1:

https://hoehlenverein-blaubeuren.de/index.php/vetterhoehle-telemetrie/vetterhoehle-2007-2012

6. Erstellung eines neuen Zugangsschachtes in die Vetterhöhle, Teil 1, Teil 2:

https://hoehlenverein-blaubeuren.de/index.php/vetterhoehle-telemetrie/vetterhoehle-2013-2015

Teil 3:

https://hoehlenverein-blaubeuren.de/index.php/vetterhoehle-telemetrie/vetterhoehle-2016-2018

Forschungsgeschichte der Vetterhöhle (Kat.-Nr. 7524/30a)

2023-2024

2024:

Auch im Jahr 2024 starteten wir mit einer Fledermauszählung. Wie auch die Jahre zuvor natürlich immer mit einem Sachverständigen für Fledermäuse und weiteren Experten. Auch dieses Jahr kann sich die Population sehen lassen, wie im Jahr zuvor auch schon eine hohe Diversität, und dieses Jahr auch mehr Tiere.

Weiter geht es dann nach dem Fledermausschutz.

2023:

In diesem Jahr wurden diverse Forschungsarbeiten, aber auch Wartungsarbeiten an den Messdatensystemen durchgeführt. Das Highlight des Jahres 2023 war sicherlich, dass im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Aufnahmen für TerraXplore unterstützt werden konnten.

Zum Jahresbeginn wurde wie gewohnt eine Fledermauszählung durchgeführt. Der neue Fledermauseingang scheint sich doch gleich bemerkbar gemacht zu haben, die Diversität an Fledermausarten ist wieder gestiegen. Das ist sehr erfreulich und wir sind gespannt auf die kommenden Jahre.

Fortsetzungssuche wurde im hinteren Drachenfelsgang betrieben. Eine Spalte am Übergang in die Verbruchzone sah vielversprechend aus, eventuell eine Umgehung um den Endversturz des Drachenfelsganges zu finden. Allerdings wurde hier nach der ersten Tour und einiges an Gesteinsbewegung abgebrochen, weil leider nicht mehr so erfolgsversprechend wie anfänglich gedacht.

Grabungstelle im hinteren Drachenfelsgang Foto: T. Boldt, Assistenz:D. Geil, L. Grön, H. Hesse

Die letzten abschließenden Arbeiten am Notbiwak wurden abgeschlossen, dieses ist nun vollumfänglich wieder einsatzbereit!

Bei den Touren wurde auch weiter einiges an Müll aus der Höhle transportiert. Generell steht die Vetterhöhle was "Überbleibsel" aus Forschungsarbeiten angeht im Vergleich extrem gut da, was daran liegt, dass die Projektleitung hier schon immer darauf bedacht ist, die Höhle so sauber zu halten wie möglich. Dennoch gibt es immer wieder Sachen, die aus der Höhle transportiert werden müssen, einfach weil alte Themen abgearbeitet sind, und Equipment nicht mehr benötigt wird. Auch hier wurden im Jahr 2023 einige schwere große Schleifsäcke gefüllt und abtransportiert.

Vorbereitend auf die Dreharbeiten mit TerraXplore wurden einige Touren gemacht, um ein defekten Schlauchboot aus dem Wolkenschloss zu ersetzen und Seilsicherungen einzubauen.

Insgesamt waren 5 Touren inkl. der eigentlichen Dreharbeiten nötig, um dieses Projekt abschließen zu können.

Die gesamte Dokumentation "TerraXplore der Weg des Wassers" kann unter folgendem Link in der ZDF Mediathek angeschaut werden.

https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/faszination-deutschland-der-weg-des-wassers-mit-jasmina-neudecker-doku-100.html

Hier ein Foto beim Abstieg in die Herbert Griesinger Halle, Foto: T. Boldt

Es wurden 7 große Schleifsäcke Material mit teurem, empfindlichen Film-, Ton- und Licht-Equipment in die Höhle transportiert. Die ganze Aktion haben wir vom Höhlenverein Blaubeuren e.V. im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit gemacht, um auch "Nicht-Höhlenforschern" einen Einblick in unsere Welt zu ermöglichen. Bei den Arbeiten wurde penibel auf den Höhlenschutz geachtet, die markierten Pfade wurden zu keinem Zeitpunkt verlassen, auch wenn es anders vielleicht schönere Blickwinkel und Motive gegeben hätte, aber Höhlenschutz steht in der Vetterhöhle an erster Stelle. In unseren Augen dient solch eine aufwändige Arbeit auch generell in erster Linie dem Höhlenschutz, da man auf diesem Weg tausende Menschen "mitnehmen" kann in die Unterwelt, ohne dabei das Geo- und Biotop Höhle zusätzlich zu beanspruchen.

Ein weiterer Arbeitseinsatz ebenso im Sinne des Höhlenschutzes im Jahr 2023 war es, die Trassierbänder in der Höhle gegen neue zu ersetzen. Die "alten" Bänder aus den Jahren 2006-2007 sind an vielen Stellen gerissen, teilweise weg, oder so lehmig, dass man sie kaum als solche erkennen kann. Um weiterhin sicherstellen zu können, dass ausschließlich auf den markierten Pfaden gegangen wird, wurden also in 2023 rund 2km Trassierband erneuert. Allerdings fehlen noch einige Passagen, es wird hier also in 2024 weiter gehen müssen.

Bei dieser Arbeit hatten wir tolle Unterstützung von Höhlenforschern aus dem Fränkischen. Genauer gesagt haben wir mit der FhkF (Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken) ein gemeinsames Forschungswochenende bei uns auf der schwäbischen Alb organisiert, und die Kameraden haben alle unsere Projekte unterstützt! Dafür an dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank!

Im Drachenfelsgang, mit neuen Bändern. Foto Matthias Konrad (FhKF)

Im Herbst kümmerten wir uns dann noch um unser Telemetrie-System, welches leider ausgefallen war. Hier konnten wir aber im ersten Schritt nur die Messstation im Nordgang wiederbeleben. Das Gerät in der Herbert-Griesinger Halle musste zur Reparatur aus der Höhle verbracht werden.

Forschungsgeschichte der Vetterhöhle (Kat.-Nr. 7524/30a)

2019-2022

2022:

Im Jahr 2022 wurden einige Arbeiten in/an der Vetterhöhle erledigt.

Ein Arbeitspaket war das Optimieren des bestehenden Fledermauszuganges. Die bisherige runde Öffnung wurde in eine Einflugöffnung umgebaut, um es dem Wappentier der Höhlenforschung zu erleichtern, die Vetterhöhle als Winterquartier nutzen zu können. Hierzu gab es diverse Absprachen mit Fledermaussachverständigen und auch dem Höhlenschutzbeauftragten des Landesverbandes (Hannes Köble).

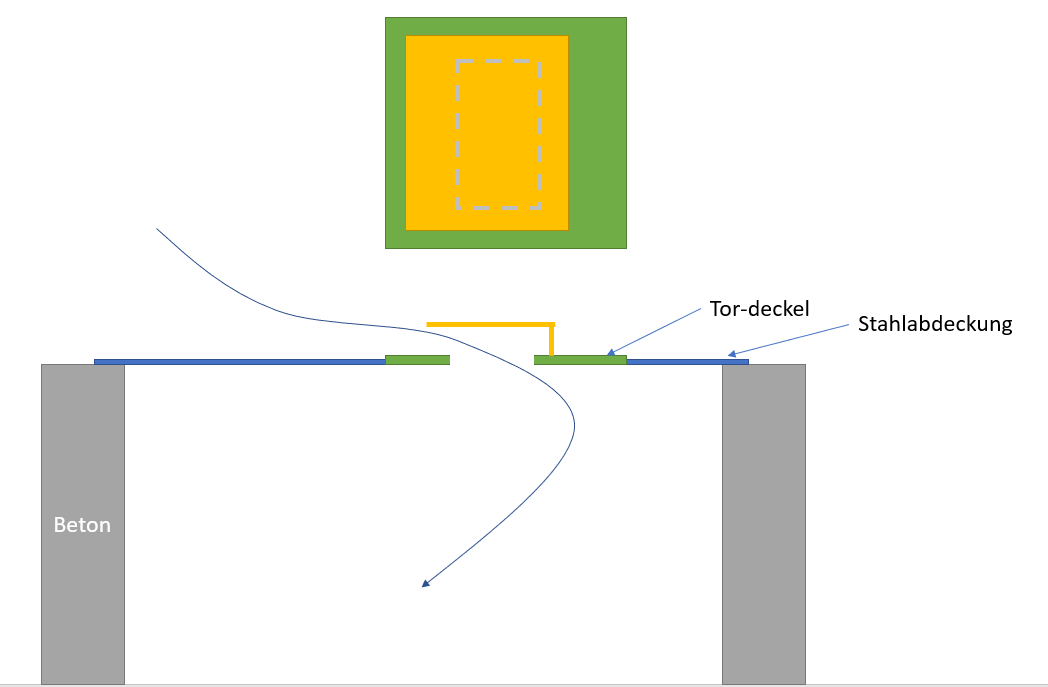

Nach einigen Überlegungen wurde eine Lösung erarbeitet und umgesetzt.

|

|

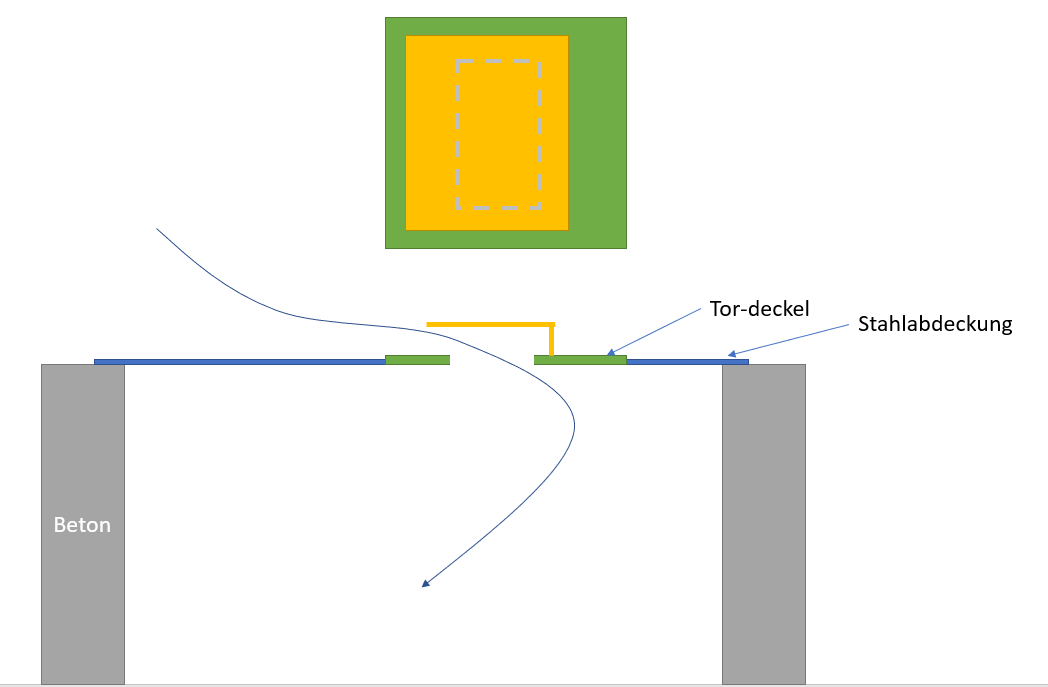

| Prinzip Fledermaus Einflugs Öffnung Vetterhöhle, Skizze Thomas Boldt |

Fledermaus Einflugs Öffnung Vetterhöhle, Foto Stephan Engelhard

|

Ein weiterer großer Punkt war das Not-Biwak. Wir haben seit 2007 ein Not-Biwak in der Höhle, um es Höhlenforschern zu ermöglichen einige Tage in der Höhle zu überleben, für den Fall, dass der Versturz im Bereich Palast der Winde und Abstieg in die Walhalla in Bewegung gerät und der Hinausweg versperrt wäre.

Foto: Thomas Boldt

In mehreren Befahrungen wurde das gesamte Material im vor etlichen Jahren eingerichteten Not-Biwak aus der Höhle geholt, gesichtet, neues Material besorgt und mit deutlich aufwendigerer Dokumentation wieder in der Höhle (Biwakhalle) deponiert.

Darüberhinaus wurde die "alte Grabungsstelle" in der Herbert-Griesinger Halle wieder aktiviert. Hier wurde bereits vor einigen Jahren ca. 7 Meter in die Tiefe gegraben. Die Idee dahinter ist, in einem tieferen Breich wieder der Gangverlängerung Walhalla => Palast der Winde => Herbert-Griesinger Halle weiter in Richtung Seißen zu folgen.

Um die Grabung neu aufnehmen zu können, mussten die zum Schutz des Schachtes aufgestellten Leitplanken gekürzt und gesichert werden. Die Leitplanken wurden im Rahmen der Erstellung von "Schacht III" als neunen Zugangsschacht vor den ergrabenen Schacht gestellt, um zu verhindern, das Gestein dort hinunter fällt.

Im weiteren Verlauf wurde ein Plan erstellt, wie ein Leitereinbau und ein Abtransport von Grabungsmaterial realisiert werden soll.

Foto: Holger Döhmann

2021

August 2021: Renovierung der CaveLink-Telemetriegeräte

Während der Forschungswoche im August 2021 fanden zwei Touren in die Vetterhöhle statt, um die CaveLink-Installation zu renovieren und auf den neuesten Stand zu bringen. Dieses ist nach mehr als 5 Jahren Betrieb notwendig, denn selbst optimal geschützte Elektronik ist in der Höhle stark gefährdet. Es ist fast unglaublich, wo sich Feuchtigkeit im Laufe der Zeit überall hineinarbeitet.

Klaus mit dem CaveLink-Reparaturkoffer

Bei der ersten Tour wurden die Geräte überprüft und stärker in Mitleidenschaft gezogene Module aus der Höhle herausgebracht.

Die reparierten Geräte wurden dann in der zweiten Tour wieder eingebaut.

Seither ist die Telemetrie wieder in Betrieb.

2019:

11.12.2019: Innovationspreis für SWR „Blautopf VR – Geheimnis der Lau“

Am 11.12.2019 wurde in Köln das vom SWR veröffentlichte VR-Spiel „Blautopf VR – Geheimnis der Lau“ mit dem Innovationspreis des deutschen Entwicklerpreises ausgezeichnet.

Der Deutsche Entwicklerpreis wird seit 2004 verliehen und ist die älteste Auszeichnung für herausragende Computerspiele im deutschsprachigen Raum. Er gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen für Computerspiele und digitale Medien.

Die arbeitsintensiven Höhlenaufnahmen fanden im Herbst 2018 mit der Unterstützung des Höhlenvereins Blaubeuren in der Vetterhöhle statt. Dabei wurden Teile der Höhle mittels Fotogrammetrie mit vielen tausend Aufnahmen dokumentiert. Daraus entstand unter anderem ein aufwändig gemachtes, spannendes und lehrreiches Spiel, welches den Benutzer in die Unterwelten von Blaubeuren entführt.

Weitere Informationen über den Hintergrund und Infos, wo das Spiel kostenlos heruntergeladen werden kann, gibt es hier auf der Info-Seite des SWR über den Innovationspreis.

Die SWR-Seite mit den Links zu den beiden Möglichkeiten, die Höhle per Virtueller Realität zu erleben sowie eine Multimedia-Reportage über das Projekt ist hier zu finden.

Frühjahr 2019:

Nachdem der Höhlenverein Blaubeuren e.V. (HvB) sehr kurzfristig kontaktiert wurde, um zusammen mit dem SWR ein „Vetterhöhle-VR“ Projekt zu starten, haben wir dann letztendlich zugesagt, uns dieser Aufgabe zu stellen. Die Vorgeschichte dazu war eine Vereinbarung mit der ArGe-Blautopf, die vorsah, dass der „Stairway-to-Heaven“ und der „Mörikedom“ in der VR abgebildet werden sollten. Als es dann im August 2018 losgehen sollte, hat die ArGe-Blautopf abgesagt. Das Projekt war aber seitens des SWR schon soweit vorbereitet und finanziert, dass es eigentlich kein Zurück mehr geben konnte. Unsere Überlegung war insbesondere, dass die Bevölkerung die Gelegenheit bekommen soll, mit dieser Möglichkeit der virtuellen Befahrung der Höhle bequem vom Sessel aus sich die Höhle anschauen zu können. Sicher wird sich nun nicht jeder eine VR-Brille kaufen wollen oder können. Damit muss man schließlich auch erst umgehen können und man benötigt zum „Scharfmachen“ der VR-Brille ein Smartphone (Android oder iPhone).

Der Bekanntheit wegen wurde das Projekt schließlich „Blautopf-VR“ genannt.

Das Angebot des SWR ist hier

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/ulm/Blautopf-VR-Abenteuer-Hoehlenwelt,vr-projekt-blautopf-100.html

erreichbar.

Wolkenschloss in der Vetterhöhle des Blauhöhlensystems.

Ein „Lichtballon“ mit 40.000 Lumen ist auf der Insel im Wolkenschloss installiert, um anschließend

die ca. 3500 Bilder aufzunehmen.

(c) TELLUX next/SWR/Fabio Stoll und Höhlenverein Blaubeuren

Es war ein gehöriges Stück Arbeit und wir möchten hier die Gelegenheit ergreifen und ein paar Dinge zurechtrücken. In den Trailern zu dem Projekt sind Petra und Markus Boldt sehr in den Vordergrund gerückt worden. Das ist aus Sicht „der Macher“ sicherlich sinnvoll gewesen. Aus Sicht von Petra und Markus aber nicht. Denn es waren viele Personen nicht nur aus dem Höhlenverein Blaubeuren nötig, um das Projekt zu einem guten Ergebnis zu führen.

Deshalb möchten wir hier Ross und Reiter in alphabetischer Reihenfolge namentlich nennen: Johanna Böhringer, Klaus Burkhardtsmaier, Knut Brenndörfer, Holger Döhmann, Daniel Geil , Raphael Kreutle, Marc Krömer, Uwe Leuze, Christopher Maetze, Christian Metter, Lothar Midden, Butrint Pacolli, Klaus Sontheimer und Felix Stark. Manche sind Mitglieder des HvB, aber längst nicht alle. Ohne euch hätten wir das Projekt nicht bewältigen können! Darum hier an dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an Euch!

Die Walhalla mit Blickrichtung Norden mit der größten „Lampe“, die hier bisher installiert wurde.

Letztlich wurden dann zwei dieser Lampen benutzt.

(c) TELLUX next/SWR/David Emmenlauer und Höhlenverein Blaubeuren

Und wie im Trailer zu dem Projekt schon von Bettina Fächer (Projektverantwortliche des SWR) ausgeführt; es war Unmengen Material in die Höhle zu schaffen. Wobei besonders die Engstelle zwischen Herbert-Griesinger-Halle und Palast-der Winde zu bewältigen war und anschließend noch der Abstieg zur Walhalla. Das Material musste dafür aus ihren bequemen Transportkoffern (große Flightcases) erst gut gepolstert in Schleifsäcke umgepackt werden. Dann waren da noch eine Menge Akkus und die dazugehörigen Ladegeräte in die Höhle zu schaffen. Aber jeden Tag – immerhin wurde insgesamt 10 Tage in der Höhle gearbeitet – die Akkus zum Laden wieder rausschaffen? Nein, geht nicht, denn dann hätte man noch mehr Akkus gebraucht, die jeder für sich 6kg auf die Waage bringen. Also wurde „noch schnell“ in einer aufwändigen Aktion ein dickes Stromkabel in die Höhle verlegt, um die Akkus in der Höhle laden zu können. Abgesehen von den Materialtransporten mussten an jedem „Drehtag“ (es wurden für die photogrammetrische Aufnahme ja „nur“ Bilder gemacht) jeweils 2 Begleiter von uns gestellt werden. Schon allein deshalb, weil für uns sichergestellt sein musste, dass die Höhle nicht durch die vielleicht unachtsamen Kameraleute Schaden nimmt. Wir hatten es mit drei Kameraleuten zu tun. Allen müssen wir ein vorbildliches Verhalten in der Höhle attestieren. Und die Drei waren nicht nur in ihrer Profession fit, nein, auch körperlich waren sie unglaublich gut drauf.

Aber nun liebe Leser, schauen sie selbst über den obigen Link, wie es in Teilen der Vetterhöhle aussieht.

[Stand: 25.07.2023]

Plandarstellung Vetterhöhle

Grundriss:

Plan als PDF-File (höhere Auflösung, DIN A0, Stand: Januar 2015)

[Stand: Januar 2015]

Nach Oben

Während der Sommermonate kamen wir im Schacht zügig voran, obwohl bis Juli die kleinen Sprengungen nicht stattfinden konnten. Das Sprengstoffgesetz hat sich geändert und das Sprengunternehmen musste für uns eine neue Sprenggenehmigung beantragen.

In dieser Zeit wurde ausschließlich zu Hand mit dem Presslufthammer gearbeitet, was sehr großen Einsatz der Höhlenforscher des HvB und vieler Freunde des Vereins erforderte.

Seit Beginn des Jahres wird der Abraum allerdings mit einer kräftigen Seilwinde nach oben transportiert, was alles ein bisschen einfacher macht. Und seit Ende Juli war dann die Sprenggenehmigung endlich wieder da.

Bis zur Deckenhöhe der Herbert Griesingerhalle fehlen noch ca. 2 Meter und, da wir uns in der Wand neben der Halle herunterarbeiten, müssen dann noch einmal 2 Meter Tiefe für einen bequemen Einstieg in die Halle abgeteuft werden. Damit werden wir aber sicherlich noch einige Wochen beschäftigt sein. Die Fertigstellung des neuen Zugangs wird also erst in 2016 stattfinden. Aber dann wird gefeiert.

Thermographie- oder Wärmebildkameras werden inzwischen breit verwendet. Die typischen Falschfarbenabbildungen, vor allem von Gebäuden, fehlen in keinem Energiespar-Artikel.

Um die Anwendungsmöglichkeiten in der Höhlenforschung herauszufinden, ist es nützlich, die Funktionsweise, Möglichkeiten und Grenzen einer solchen Kamera zu kennen.

Das elektromagnetische Spektrum im Bereich des sichtbaren Lichtes.

Elektromagnetische Wellen mit einer Wellenlänge von etwa 400nm (blau) bis etwa 700nm (rot) sehen wir als Licht. Strahlung mit kürzerer Wellenlänge bezeichnen wir als UV-Strahlung; sie ist aufgrund des höheren Energiegehaltes nicht ungefährlich.

Vergrößert man die Wellenlänge über 700nm (=0,7µm) hinaus, bewegt man sich im Bereich der Infrarotstrahlung, der bei etwa 10µm in normale Wärmestrahlung übergeht.

Eine Wärmebildkamera ist also im Prinzip eine Digitalkamera, welche aber nicht im Bereich des sichtbaren Lichtes, sondern auf Wärmestrahlung empfindlich ist.

Sie misst auch keine Farben, sondern zeigt prinzipiell nur die Intensität von Wärmestrahlung im Wellenlängenbereich von etwa 8µm-15µm an.

Diese Intensität, bezeichnet man üblicherweise auch als Temperatur. Dabei gibt es jedoch ein Problem. Nicht jede Oberfläche strahlt Wärmestrahlung gleich gut ab. Während organische Oberflächen, also vieles, was man so in Wald und Flur natürliches zu sehen bekommt, einen Emmissionsfaktor von etwa 0,95-0,98 haben, sinkt der Faktor zum Beispiel bei polierten Metalloberflächen teilweise bis deutlich unter 0,1 ab. Das heißt, das blanke Metalle weniger Wärmestrahlung abstrahlen und damit in einer Wärmebildkamera deutlich kälter erscheinen, als sie in Wirklichkeit sind.

Das gleiche Problem haben übrigens auch die inzwischen sehr billigen, berührungslosen Infrarot-Thermometer, die ähnlich wie eine Thermographiekamera funktionieren, deren Sensor aber nur einen Messpunkt liefert. Deren Anzeige ist nur zu trauen, wenn man sich über den IR-Emissionsfaktor der zu messenden Stelle klar ist.

Der Bildsensor unserer Wärmebildkamera hat eine Auflösung von 120 x 180 Bildpunkte. Die Intensität der Wärmestrahlung eines jeden Punktes wird auf einem Bildschirm angezeigt; entweder als Graustufen oder auch als im Prinzip frei wählbare Farbe. Deshalb sind Wärmebilder auch nur brauchbar, wenn daneben dargestellt wird, welche Graustufe oder Farbe welcher Temperatur entspricht. All diese Zuordnungen können per Software beliebig verändert werden.

Drei verschiedene Farbzuweisungen bei einem Bild des Blautopfes.

Der geringste, von unserer Kamera darstellbare Temperaturunterschied, die sogenannte thermische Auflösung, beträgt 0,08°C.

Wenden wir und nun der Aufnahmetechnik zu. Das Objektiv der Kamera sieht sehr metallisch aus; entfernt man es von der Kamera, stellt man fest, dass es total undurchsichtig ist. Das ist aber auch Sinn der Sache, es muss ja nur Wärmestrahlung durchlassen. Gefertigt werden solche Objektive aus Germanium, einem Halbleiter-Element, welches in der Anfangszeit der Halbleitertechnik für Transistoren verwendet wurde, aber dort inzwischen fast komplett von Silizium abgelöst wurde.

Auch NaCl, also Kochsalz, eignet sich als Linsenmaterial für Wärmebildkameras, es wird nur wegen seiner Wasserempfindlichkeit und geringen Härte selten verwendet.

Normales Glas wiederum ist für Wärmestrahlung so gut wie undurchlässig.

Nun zu einigen Beispielanwendungen:

An heißen Sommertagen ist der Bereich unterhalb der Albhochfläche am interessantesten, da aus meteotiefen Höhleneingängen Kaltluft ausströmt. Damit findet man sehr effizient bewetterte Stellen.

Das Foto im Wärme- und sichtbaren Spektralbereich zeigt eine kleine Bewetterungsstelle in einem

Seitental bei Blaubeuren.

Der Eingang der Vetterhöhle ist zwar kälter als die Umgebung, ein Luftstrom wird durch den Deckel

aber wirksam verhindert.

Die Grabungsstelle im Seligengrund zeigte am 27. August 2009 eine beeindruckende Bewetterung.

Große Mengen Kaltluft strömen durch das als Verschluss verwendete Gitter ungehindert aus der

Höhle.

Eine der Erwartungen an die Wärmebildkamera war, Fledermäuse als Wärmequellen leicht identifizieren zu können. Dieses ist jedoch nur begrenzt möglich, da die Tiere ihre Körpertemperatur sehr schnell auf fast den Umgebungswert absenken.

Fledermaus mit abgesenkter Körpertemperatur

"Thru the earth radio location", mit diesem englischen und nur sperrig zu übersetzenden Satz wird die hier vorgestellte Tätigkeit des "Peilens" voll beschrieben.

Durch einen feuchten und damit meistens mehr oder weniger leitfähigen Untergrund wie Erde oder Fels soll ein Punkt unter der Erde (meistens in einer Höhle) exakt senkrecht darüber auf der Erdoberfläche mittels Radiowellen abgebildet werden.

Im ersten Bild sieht man einen skizzierten Sender, welcher in einer Höhle aufgestellt ist. Die "Sendeantenne" ist eine Spule mit Ferritkern, alternativ kann man auch eine größere Spule ohne Kern verwenden. Bei der Aufstellung ist sehr wichtig, dass die Spule waagerecht liegt; der Ferritstab steht damit genau senkrecht.

Das ist wichtig, um die Feldlinien nach oben und unten genau senkrecht austreten zu lassen, damit steht und fällt die Genauigkeit der Peilung.

Das Prinzip der Hochfrequenzpeilung

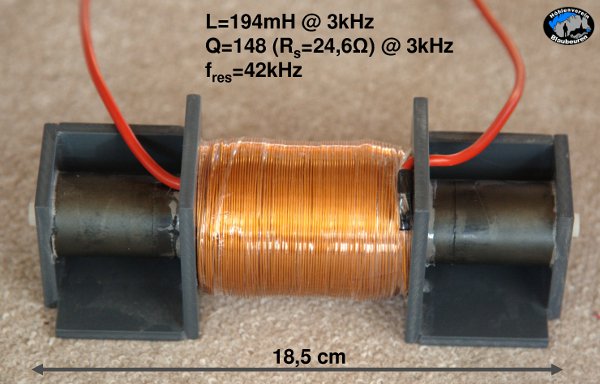

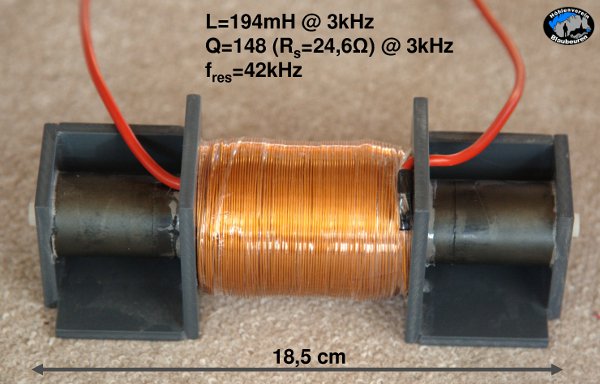

Die Spule eines kleineren Peilsenders ist in zweiten Bild zu sehen. Die gemessenen elektrischen Daten benötigt man zur Berechnung der Parallelkapazität und damit des Schwingkreises mit der Sendeantenne. Angesteuert wird die Antenne von einer einfachen Senderschaltung, welche die genaue Frequenz eines 3MHz-Schwingquarzes durch 1024 teilt und so ein sehr genaues 2,92969kHz-Signal erzeugt und mit einem Leistungstransistor in die Antenne einspeist.

Sender-Spule

Der Empfänger entstand ebenso wie der Sender in Anlehnung an ein von Brian Pease in den USA veröffentlichtes Design.

Frontplatte des Peilempfängers

Das Blockschaltbild des Empfängers. Es handelt sich um ein sogenanntes Direct Conversion-Prinzip. Dabei wird das Empfangssignal direkt auf die Frequenz Null, also Gleichspannung heruntergemischt.

Die Bandbreite des Empfängers lässt sich zwischen 1Hz und 32Hz umschalten.

Blockschaltbild des Peilempfängers

Für die eigentliche Peilung wird die Empfängerantenne verwendet. Sie ist eine sogenannte "Rahmenantenne", besteht also aus einer grossen Spule, in welcher die Feldlinien, die aus der Senderspule austreten, eine Spannung induzieren.

Je mehr Feldlinen die Spule durchqueren, desto grösser ist die Spannung und desto lauter das Signal im Empfänger.

Wenn man nun die Empfängerantenne gegenüber den Feldlinien bewegt, stellt man fest, dass ein sehr breites Maximum einem sehr scharfen Minimum gegenübersteht. Daher verwendet man für die Peilung stets das Minimum, wenn keine Feldlinie den Innenraum der Antennenspule durchquert und die Spulenfläche genau parallel zu den Feldlinien steht.

Die Peilantenne mit angedeuteter Spulenwicklung

Wenn die Fläche der Empfangsantenne bei minimalem Signal genau senkrecht steht, befindet man sich genau über dem Sender.

Das folgende Bild zeigt die Zusammenhänge, wenn man sich vom Punkt direkt über dem Sender entfernt.

Bei einem Winkel gegenüber der Horizontalen von 18,4 Grad ist die horizontale Entfernung vom Punkt direkt über dem Sender gleich der Tiefe des Senders.

Bei einem Winkel von 45 Grad ist der Sender 1,78 mal so tief, wie der Abstand zum Punkt über dem Sender.

Mit diesen Zusammenhängen kann auch eine Aussage über die Tiefe des Senders unter der Oberfläche getroffen werden.

Formelmäßige Zusammenhänge von Winkel der Antenne, Abstand vom idealen Peilpunkt und Tiefe

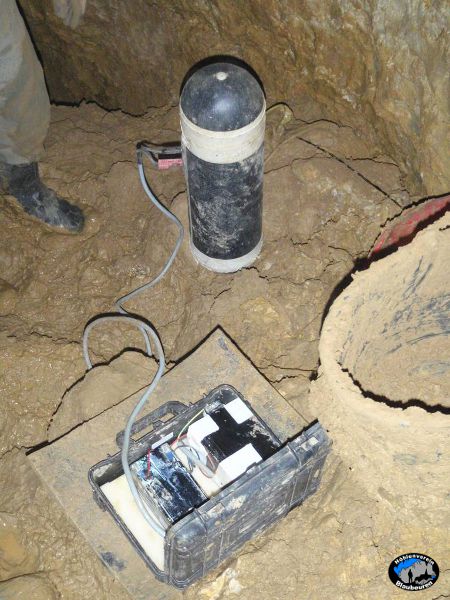

Peilsender mit Akku in der Vetterhöhle

Hier steht der Sender in der Blessberghöhle in Thüringen

Die Peilung oberhalb der Vetterhöhle

Die Peilung oberhalb des "Stairway to Heaven" in der Blautopfhöhle erfolgte sehr verkehrsnah direkt oberhalb der B28 bei Blaubeuren. Der Sender wurde von Tauchern der ARGE Blautopf in den "Stairway to Heaven" gebracht und von Markus Boldt und Knut Brenndörfer vom Höhlenverein Blaubeuren an der Oberfläche gepeilt. Die Verantwortung für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Peilung lag ausschließlich beim Höhlenverein Blaubeuren.

Markus Boldt am Peilpunkt mit Seilsicherung in steilem Gelände

Markus Boldt am markierten Peilpunkt überhalb der B28 und Robert (Ecki) Eckardt bei der

Seilsicherung

Dieser Felsen wurde inzwischen für den Forschungszugang abgetragen.

Die Peilung wurde mit einer Bohrung und dem Einbau eines 100cm-Stahlrohres mit 17m Länge als Forschungszugang durch die Stadt Blaubeuren verifiziert. Die Abweichung der Peilung vom idealen Punkt betrug laut Aussage des zuständigen Geobüros nur wenige Zentimeter.

Bei Peilungen mit Standortwechsel des Senders kommen immer auch die CaveLink-Geräte als Kommunikationsmedium zum Einsatz. Damit ist man von unflexiblen Zeitplänen und festen Senderlaufzeiten unabhängig.

CaveLink im Einsatz zur Kommunikation während der Peilung oberhalb der Laierhöhle

Bisher vom Höhlenverein Blaubeuren e.V. durchgeführte Peilungen:

| Höhle: |

Verifikation: |

| Bärentalhöhle (Hütten), BW |

- |

| Besucherbergwerk Freiberg, Schacht Reiche Zeche |

- |

Blätterteighöhle, BW

|

- |

| Blautopfhöhle (Blaubeuren) "Stairway to Heaven", BW |

Bohrung + Zugang |

| Blessberghöhle, Thüringer Wald |

Bohrung + Zugang |

| Falkensteiner Höhle (Grabenstetten), BW |

- |

| Herbstlabyrinth (Breitscheid), Hessen |

Bohrung + Zugang |

| Laierhöhle (Geislingen), BW |

- |

| Sontheimer Höhle (Heroldstatt), BW |

- |

| Steebschacht (Wennenden), BW |

- |

| Teufelsklingenbröller (Heubach), BW |

- |

|

Vetterhöhle (Blaubeuren), BW

|

Grabung Schacht II

Bohrung + Grabung Schacht III

|

Der Höhlenverein Blaubeuren verfügt über viel Erfahrung mit unterschiedlichsten Einsätzen der Peilausrüstung. Bisher erwies sich jede durch Bohrung oder Grabung verifizierte Peilung als Volltreffer.

Stand: Sept. 2017

nach oben